O-Ton

Kulturmagazin mit Charakter

Kopfbild

Suchleiste

Aktuelle Aufführungen

Besprechung

Bis zur blutigen Neige

Jahrelang hielt er zwei Stunden auf der Bühne, ohne umzukippen. Die Rede ist vom schiefen Turm von Ravenswood, der jeweils zum Einsatz kam, wenn in Zürich eine Lucia di Lammermoor wiederaufgenommen wurde. Und das geschah ziemlich oft. Doch nun ist das baufällige Teil aus der Inszenierung von Damiano Michieletto Geschichte. Regisseurin Tatjana Gürbaca durfte für das renommierte Haus eine neue Lesart der Schauermär nach dem Roman von Walter Scott erarbeiten. Es stellt sich die Frage, warum es kein anderer Donizetti hat sein dürfen. Roberto Devereux vielleicht oder Lucrezia Borgia. Doch es lassen sich vermutlich mehr Meriten generieren, wenn man sich als Regisseur im Opernzirkus auf die Hits konzentriert. Der Schuss geht nun nach hinten los, denn mit dem Turm kippt auch die Gunst der Premierengäste für die aktuelle Anschauung. Und das hat nicht nur mit dem ambitionierten Konzept der Regie zu tun.

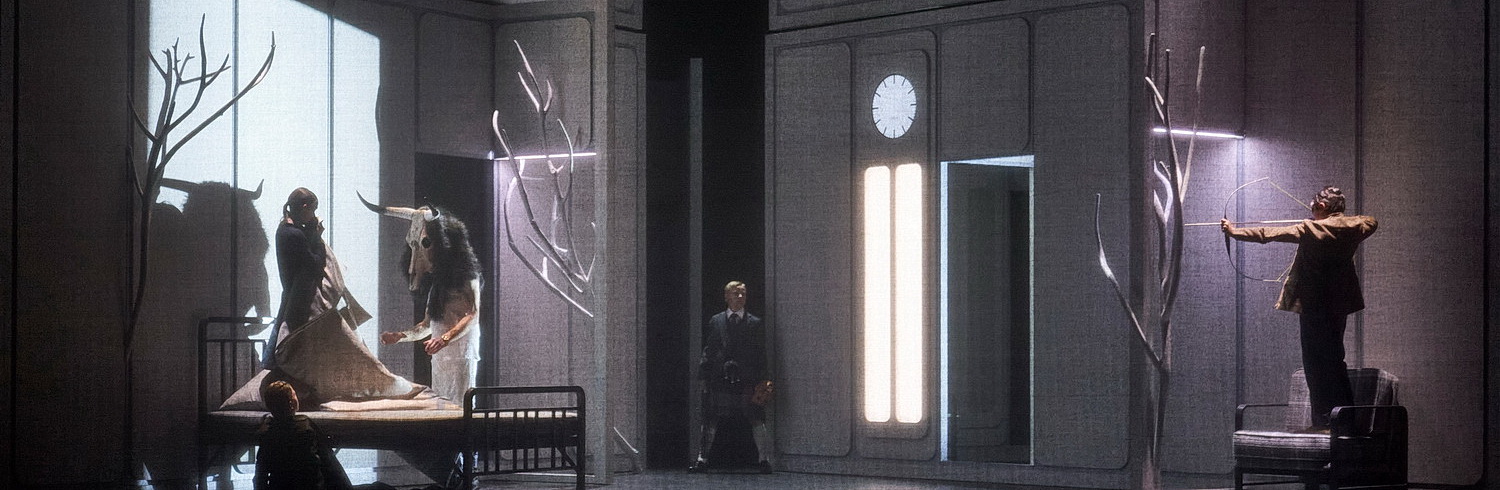

Gürbaca geht mit großer Sorgfalt an die Arbeit, sie nimmt den Stoff um eine Zwangsheirat mit Todesfolgen, den Gaetano Donizetti und sein Librettist Slavadore Cammarano 1835 für Neapel zur klangvollen Blüte brachten, ernst. Womöglich zu ernst. Alles beginnt in einem Mädchenzimmer, das von einem Geist heimgesucht wird. Schnell wird klar, dass es sich beim Wesen in Gestalt eines Minotaurus um einen Vergewaltiger handelt und dass die kleine Lucia seit jener Zeit traumatisiert ist. Dass sich in dieser Rückblende in Kindertage ihr späterer Geliebter Edgardo als Retter erweist, ist ein pointierter Einfall.

Foto © Herwig Prammer

Die Drehbühne offenbart mehrere Versionen des Tatorts. Der Ort des Verbrechens ist auch eine Art Zeitkapsel, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abwechselnd stattfinden. Anfänglich sind die Verschiebungen gut nachvollziehbar, es gibt sogar eine Schweizer Präzisionsuhr an der Wand, deren Zeiger mal vorwärts, mal rückwärtsgehen. Doch das erratische Gefüge hat seine Tücken und gerät mit dem grassierenden Wahnsinn der Protagonistin zunehmend ins Wanken.

Mit dem Zwang zur Vermählung, kehrt auch die sexuelle Repression aus Lucias Teenagertagen zurück, das Panoptikum des Schreckens dreht sich immer schneller. Macht, Gewalt und ein Leben in Fremdbestimmung fordern ihren Tribut. Als Waffe bleibt Lucia nur ein Messer, das sie dem Frischvermählten in der Hochzeitsnacht wiederholt in die Brust rammt. Gürbaca zeigt diesen Erlösungsmord zu den ersten Klängen der Wahnsinnsarie und sie macht es derart blutrünstig, dass man sich in einer Folge von American Horror Story wähnt. Auch wie sie danach durch ihren eigenen Albtraum mäandert, erinnert an die gruselige Netflix-Serie.

Lucias Entgeisterung beflügelt offenbar die Fantasie von Tatjana Gürbaca und ihrem Team, darunter Bühnenbildner und Lichtmagier Klaus Grünberg sowie Anne Kuhn für die Bühnenmitarbeit. Die Symbolik gewinnt derart an Fahrt, dass der Zuschauer dem erweiterten Raum-Zeit-Kontinuum nur mehr schwer folgen kann. Die Kostüme von Silke Willrett und Kerstin Griesshaber tragen das ihre dazu bei, ein wilder Mix aus schottischem Kilt-Kult, Banker-Dresscode, Jogger-Attitüde und 60-er-Jahre-Schick bringen Verwirrung statt Konsistenz. Gegen Ende des dritten Akts, wenn alles in Trümmern liegt, verschmelzen Wahn und Wirklichkeit. Die Bühne wird zum bizarren Schlachtfeld, auf dem sich Edgardo sein eigenes Grab schaufelt.

Gürbaca will mit ihrem Karussell der Knechtschaft verdeutlichen, dass nicht nur die Hauptfigur unter den vorherrschenden Konventionen leidet, sondern eine ganze Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Ihre Botschaft ist unmissverständlich, patriarchale Zwänge und veraltete Bräuche brauchen Frischluft, und der nötige Wandel beinhaltet nun Mal Chaos. Durch die Zeiten gefegt wie in Gürbacas wilder Lesart wird dieser Sturm allerdings zum Hurrikan, der das Wichtigste, die Musik, konterkariert. Am Ende zerfällt das Konstrukt wie ein Soufflé bei offener Ofentür.

Foto © Herwig Prammer

Mag sein, dass die gezeigten Bilder verstören, weil auch der Gesang an diesem Abend nur bedingt trägt. Im Grunde ist es einzig Piotr Beczała, der mit seinem Zaubertenor die Decke des Mittelmaßes durchbricht. Auch wenn in seinem Edgardo viel Massenet-Material steckt, gelingen ihm durchweg glanzvolle Belcanto-Bögen und exquisite Legati mit hohem Schmelzfaktor. Einem Sänger von diesem Kaliber gehört jedoch ein entsprechendes Ensemble beigestellt, so wie man es für eine Stätte wie Zürich erwarten dürfte. Doch dem ist nicht so.

Sopranistin Irina Lungu singt zwar wie ihr Bühnenpartner Beczała an den großen Häusern, doch ihre Lucia klingt seltsam spröde und uninspiriert. Da sind kaum Schattierungen und es fehlt die Wärme. Lungus Koloraturen sind höchst akkurat, dafür ebenso spitz. Pech auch, dass ihr der letzte Ton in Il dolce suono riso entgleitet. So richtig in Fahrt kommt ihre Figur praktisch nicht, sie wirkt vielmehr wie das ertrunkene Mädchen aus dem Horrorfilm Der Ring, das mit nassen Haarsträhnen aus einem Brunnen entsteigt und anderen den Tod bringt.

Massimo Cavalletti ist ihr Bruder Enrico Asthon und in dieser Rolle eine tragische Fehlbesetzung. Sein Bariton hat bernsteinfunkelnde Tiefen und vibriert sonor in der Mittellage, doch der Sänger ist erstaunlicherweise alles andere als höhensicher. Was erst nach Ausrutscher klingt, wiederholt sich. Ein wahrhaftiges Autsch, denn die TV-Kameras im Saal zeichnen alles auf. Darstellerisch gibt es nichts zu bemängeln, ohnehin ist die Personenführung bis hin zu den Statisten stringent.

Oleg Tsibulko ist mit seinem gut geführten, aber wenig wendigen Bass ein standhafter Raimondo, Iain Milne gibt mit seinem stilsicheren Tenor einen soliden Normanno und Andrew Owens ist der Arturo-Tenor, der in dieser Kurzrolle wenig Gelegenheit zum Glänzen erhält. Roswitha Christina Müllers timbrierter Mezzosopran als Kammerdame ist vielversprechend.

Der Chor von Janko Kastelic hat Durchschlagskraft, hören kann man das allerdings nur über Glasfaserkabel, auf der Bühne agieren Schauspieler. Rezensenten dieser Tage kommen in kleineren Häusern oft in den Genuss von Live-Chor und Orchester. Wer dann den abrupten Wechsel zur kilometerentfernten Glasfaser-Technik in Zürich zu hören bekommt, ist enttäuscht. Dirigentin Speranza Scappucci führt die Philharmonia Zürich mit feinem Gespür durch die vielschichtige Partitur, die auch Verdi mit ihrer Dramatik beeinflusst hat. Ein voluminöser Klangkörper, doch die Tempi, perdona, vereinzelt langatmig.

Der Schlussapplaus ist eindeutig. Berstende Bravo-Rufe für Strahlemann Piotr Beczała, zurückhaltender Applaus für die anderen Künstler sowie satte Buhrufe für die Regie. Schon so manche Neuproduktion machte wieder Platz für die Vorgängerversion. Das wird in der Branche manchmal sogar vertraglich vereinbart.

Peter Wäch