O-Ton

Kulturmagazin mit Charakter

Kopfbild

Suchleiste

Aktuelle Aufführungen

Besprechung

Gelungene Störung

STÖRFALL

(Christa Wolf)

Besuch am

27. November 2021

(Premiere am 26. November 2021)

Seit 19 Jahren gibt es das Theater Tiefrot in Köln, gleich bei der Musikhochschule um die Ecke. Schauspieler und Regisseur Volker Lippmann gründete das Theater, das im Keller eines Hotels untergebracht ist, und ist bis heute sein Künstlerischer Leiter. Für André Lehnert war es der einzige mögliche Spielort für das neue Stück von Disdance Project.

Die Situation ist surreal. Die Straße liegt im Dunkeln. Ein paar Musikstudenten eilen mit ihren Instrumentenkoffern auf dem Rücken vorbei, eine Gruppe Jugendlicher quakt fremdsprachig. Die Fassade des Hotels ist unbeleuchtet. Auch die Lichtreklame des Theaters ist erloschen. Die Premiere war gestern. Aber so schlecht kann sie nicht gewesen sein. Hinter einer Glastür flackert ein Licht. Da jetzt einfach mal beherzt die Tür öffnen. Ja, funktioniert. Und schon stolpert man eine Treppe hinunter in einen Keller, der an einen Bunker erinnert. Im langgezogenen Gang sind Aschenbecher in regelmäßigen Abständen an der Wand angebracht. Da verliert sich jedes Zeitgefühl. Glücklicherweise fängt einen Taeyeon Kim auf. Seit gestern gilt 2G+ mit Maskenpflicht und Nachverfolgungsformular. Es reicht allmählich. Die Freundlichkeit ihres Empfangs sorgt für Entspannung.

In der Wartezeit bis zum Einlass ist zu erfahren, dass das Hotel den Lockdown nicht überlebt hat, weshalb schon mal streckenweise der Strom abgestellt wurde. Das hat so ein bisschen was von The Shining von Stephen King. Auf einem Zettel wird dem Besucher erklärt, was er unternehmen muss, um sich in das Bühnengeschehen einzuloggen. Also WLAN aktivieren, das Lehnert hausintern eingerichtet hat, Barcode scannen, eine kurze Bestätigung und schon hat man die Möglichkeit, Kommentare zu senden. Kaum sind die Vorbereitungen abgeschlossen, bittet Regisseur, Schauspieler und Medienkünstler Lehnert zum Einlass. Es geht in einen kleinen Raum, ein Kellertheater eben. Wenige Stühle auf verschiedenen Ebenen angeordnet in schwarzen Wänden. Dahinter großräumig die Technik. Da fällt es nicht weiter auf, dass nur wenige Besucher erschienen sind. Durchweg junge Leute, die von Anfang an hochkonzentriert sind.

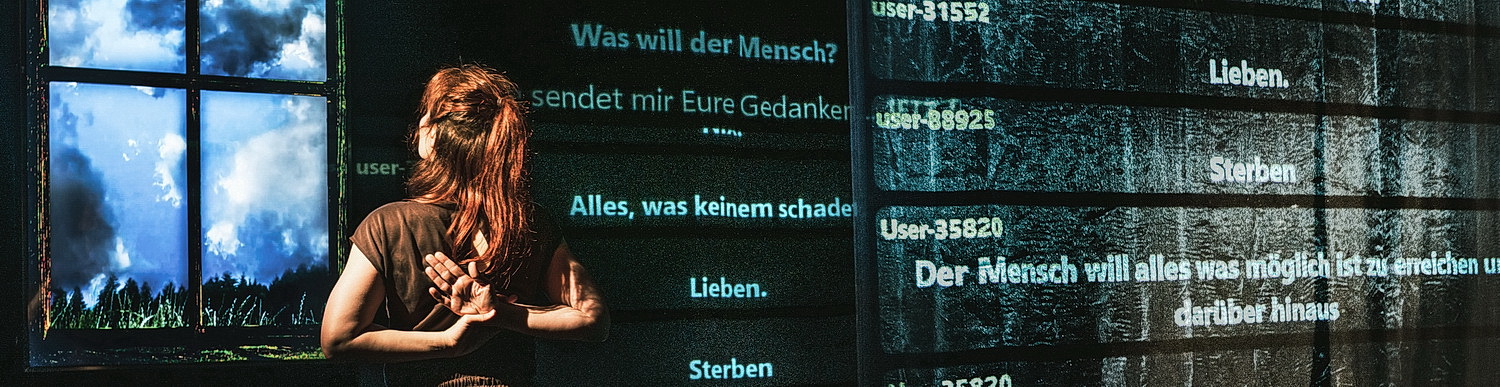

Foto © Klaus Wohlmann

Vor ihnen liegt eine kuschelige Bühne, die Mohammad Ahrari gebaut hat. Auf der rechten Seite ist ein Gaze-Vorhang für Projektionen aufgehängt, vor dem ein Nadeldrucker steht. Das wirft einen um Jahrzehnte zurück. Hinter dem Vorhang ein Drehstuhl, der sich vom Schwarz des Hintergrunds abhebt. Auf der linken Seite ist im Hintergrund ein Fenster zu sehen, durch das eine blühende Landschaft mit ein paar Wolken zu erkennen ist. Davor gibt es einen Tisch mit Stuhl, vor dem wiederum ein offenes Regal allerlei Requisiten beinhaltet. Im gesamten Bühnenraum verteilt sind Pflanzen.

20 Uhr. Wir sind in der so genannten Freien Szene, und die Aufführung beginnt auf die Minute pünktlich. Das muss ein wunderbarer Abend werden. Was ist gutes Theater? In Zeiten, in denen Kulturschaffende sich zunehmend als Ideologen verdingen, muss die Frage erneut gestellt werden, obwohl sie schon oft zur Diskussion stand. Wenn es den Personen auf der Bühne gelingt, dich an der Seele zu greifen, dich auch dann noch zu berühren, wenn die Aufführung längst beendet ist, dann ist ein pompöses Umfeld ebenso egal wie Projektionen, Videos und all das andere Brimborium, das sich Regisseure einfallen lassen. Immerhin, wenn es gute Regisseure sind, unterstreichen sie mit ihren Einfällen die Leistungen der Darsteller.

Heute Abend steht Störfall nach einer Erzählung von Christa Wolf aus dem Jahr 1987 auf dem Programm. 1986 kam es zum GAU, zum größten anzunehmenden Unfall, im Kernkraftwerk Tschernobyl. Kurz darauf beginnt Wolf ihre Arbeit an der Erzählung, die den Ausbruch der Radioaktivität mit einer Hirnoperation des Bruders der imaginären Erzählerin an einem Tag zusammenfasst. Neben der Verunsicherung, die ein Eingriff im Kopf eines Patienten auslöst, kommt hier das Unbegreifliche zum Tragen, eine völlig neue menschliche Erfahrung, deren Ausmaß bis dahin überhaupt niemand erahnen konnte. Wer hier jetzt Parallelen zur derzeitigen Situation zieht, braucht keinen Horror-Roman mehr zu lesen. Das Ungeheuerliche, die Bedrohung des Nicht-Wissens zu vermitteln, ist Aufgabe eines einzigen Menschen. Und der Tänzerin und Choreografin Paula Scherf gelingt das brillant, ohne auch nur ein Wort zu verlieren.

Foto © Klaus Wohlmann

Ihre Stimme kommt aus dem Off, vermischt mit Musiken, die Wolf in ihrer Erzählung erwähnt, und tagesaktuellen Nachrichten, die für mehr Verwirrung als für Klarheit sorgen. Sie ist zuhause, eine Hausfrau, wie sie unattraktiver kaum sein könnte. Ihr dunkelbrauner Hausanzug weist an sich jede Erotik von sich und musste hoffentlich niemals im sozialistischen Alltag der Deutschen Demokratischen Republik von einer Frau getragen werden. In einer Rahmenhandlung ist sie fern jeder heutigen politischen Korrektheit. Sie schnibbelt Gemüse, um es anschließend in den Müll zu geben, versenkt gar ein Mischkornbrot mit Ei in dem Eimer, versprüht sinnlos den Inhalt einer Flasche. In großen Schlucken gibt es Rotwein. Und immer wieder das Entsetzen ob der eintreffenden Nachrichten. Der Bruder wird immer noch operiert, vor dem Verzehr von Milch wird gewarnt. Die Mimik wird spärlich, aber pointiert eingesetzt. Ihr Tanz, mit dem sie sich vor der Katastrophe schützen will, ist so fantasievoll wie exaltiert, zu überwiegenden Teilen Improvisation, die sie nach den eingehenden Kommentaren aus dem Publikum erfindet.

Lehnert hat alle Hände voll zu tun, die Einsätze von Licht, Ton und dem Blinken der Lichtsäulen entlang der Wände des Zuschauerraums auf den Punkt zu bringen. Mit letzteren werden die Zuschauer aufgefordert, ihre Kommentare abzugeben. Brav befolgen die Zuschauer das zunächst, lassen sich aber mehr und mehr vom Bühnengeschehen und der Ausstrahlung Scherfs fesseln. Das ist kein gutes, das ist grandioses Theater.

Aus der Bedrohlichkeit der radioaktiven Wolke, die über Europa zieht, gibt es kein Entrinnen. Und so weiß sich die Protagonistin schließlich keinen Rat mehr, als sich auf den Drehstuhl zurückzuziehen, der allmählich in der Dunkelheit verschwindet. Eine Stunde lang hält Scherf das Publikum in Atem. Und weil es an diesem Abend keine erfahrenen Zuschauer gibt, gerät auch noch der Applaus in Gefahr. Aber schließlich fassen sich die jungen Leute ein Herz und bedanken sich herzlich bei der Darstellerin. Über die Parallelen zur Neuzeit braucht hier niemand ein Wort zu verlieren. Die liegen nach der Aufführung so offen zutage, dass darüber keiner mehr sprechen mag.

Scherf und Lehnert gelingt hier ein Stück in einer passenden Umgebung, das mehr als fesselt. Wenn es in diesem Jahr nicht mindestens über eine Nominierung für den Kölner Theaterpreis hinausgeht, muss Schiebung im Spiel sein. Gespielt wird noch bis zum 4. Dezember einschließlich. Die Termine gibt es hier. Dringende Besuchsempfehlung.

Michael S. Zerban