O-Ton

Kulturmagazin mit Charakter

Kopfbild

Suchleiste

Aktuelle Aufführungen

Besprechung

Hase und Hahn

In den Jahren nach der erfolgreichen Uraufführung 1952 am Basler Stadttheater stößt das Werk weitgehend auf Ablehnung. Die Wahl des Stoffes, vom Schweizer Komponisten Rolf Liebermann als „ein gutes Maß Provokation“ eingestuft, überfordert das Publikum. Die Geschichte einer Liebesbeziehung zwischen einem Deutschen und einer Französin des deutschen Librettisten Heinrich Strobel beschwört – wenige Jahre nach Kriegsende – die Schrecknisse der Zeit zwischen 1939 und 1947 herauf. Und den fortbestehenden nationalistischen Chauvinismus. In allen Aufführungen an deutschen Theatern von Köln über Heidelberg bis Braunschweig kommt es zu wahren Publikumsaufständen. Kollektive Hysterie begleitet die Berliner Erstaufführung. Von „eisiger Stille“ berichtet Liebermann nach dem Schlussvorhang in der Mailänder Scala.

Jetzt, 62 Jahre nach der letzten Neuinszenierung in Oldenburg, erweckt das Theater Bonn Leonore 40/45 neu zum Leben. Dafür gibt es einen längeren Vorlauf. Das Werk Liebermanns, Opera semiseria in einem Vorspiel und sieben Bildern, löst nachvollziehbar den Anspruch des aktuellen Projekts Fokus ‘33 ein, dem sich das Haus am Rhein „bis mindestens Sommer 2023“ verschrieben hat. Im Rahmen einer „Forschungsreise zu den Ursachen von Verschwinden und Verbleiben“ werden am Theater Bonn grundsätzliche Fragen zu Opern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersucht. So der Aspekt, wie und warum Opern nach 1945 entstehen und ihren Weg in die Spielpläne finden oder aus diesen wieder verschwinden. Wie eben Leonore 40/45.

Foto © Thilo Beu

Vielleicht bedurfte es erst des Abstands einiger Generationen, dem Werk unvoreingenommen zu begegnen. Von Generationen frei von Vernebelung ihrer Sinne durch faschistische Propaganda. So argumentiert Bonns Operndirektor Andreas K.W. Meyer in einem lesenswerten Beitrag über die Instrumentalisierung der Musik durch autoritäre Regime im Programmheft zur Liebermann-Oper. Nur so sei es möglicherweise gegeben, „das intelligenteste und beschwingteste Werk der deutschen Oper nach 1945 zu erkennen“. Ob sich diese Spekulation erfüllt, wird erst die weitere Aufführungspraxis erweisen.

Die Annahme, die Entscheidung für Liebermanns erstes von insgesamt drei Bühnenwerken speise sich nicht nur aus dem Gedankengebäude von Fokus ‘33, sondern wesentlich aus seiner Nähe zu Beethovens Fidelio, erfährt bei näherer Betrachtung wenig Unterfutter. Zwar drängt sie sich im Kontext von Beethoven2020, dem noch 2021 virulenten Jubiläum des großen Sohns der Stadt, förmlich auf. Doch lassen die lediglich punktuellen musikalischen und optischen Anspielungen auf die einzige Oper Beethovens diesen Schluss nicht wirklich zu. Die unbedingte, die heroische Liebe zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau in ehelicher Verbindung, ist bekanntlich nirgendwo in der Kunst ein exklusives Thema.

Liebermann – sein Großonkel Max Liebermann ist der bekannte impressionistische Maler – ist Leiter der Orchesterabteilung der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG und nach zahlreichen Kompositionen im Bereich Kammerorchester, Lied, Schauspielmusik und Sinfonik auf der Suche nach einem Opernthema. Sein Nachdenken in der unmittelbaren Phase nach der politischen und seelischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts kreist um ein Thema, „das die Leute angeht, das unsere Zeit berührt und das im direkten Kontakt mit der Erlebniswelt unserer Zeit steht“. Das liefert ihm Strobel, Musikchef des Baden-Badener SWR, ein Pionier der Vermittlung zeitgenössischer Musik im Rundfunk.

Es ist eine einfache, klug aufgebaute Geschichte, eine Moritat im größeren Maßstab. Im Winter 1941/42 im besetzten Paris lernen sich der deutsche Soldat Albert und die französische Bürgerstochter Yvette bei einem Klavierkonzert kennen und lieben. Die Beziehung entwickelt sich aus ihrer Passion für die Musik und die gemeinsame Vorliebe für Neue Musik. Albert, ein junger Oboist, und die Pianistin Yvette bringen die Wirren des Krieges erst auseinander, dann wieder zusammen. Beim Instrumentenbauer Lejeune in Epernay, wo Albert als Gefangener Musikinstrumente herstellt, kommen die Liebenden zusammen. Ein Tribunal von Gestrigen ist entschlossen, ihre Heirat zu verhindern. Keine Ehe zwischen Feinden, interveniert der Chor. Ein rettender Engel, in der Oper Monsieur Émile, greift ein, verurteilt das Tribunal als inhuman und adelt „meine kleine Leonore“ als eine der „Frauen, die der Narrheit der Welt den Mut ihres Herzens entgegensetzen“. Die Trauung kann stattfinden.

Für Liebermann, später Opernintendant in Hamburg und Paris, ist Theater mit der ästhetischen Kraft seiner Kunst ein Ort der Humanität. Die Liebe ist stärker als der Krieg, verkündet Yvette. Und im Schlussgesang heißt es prophetisch: Alles wendet sich zum Guten in der besten aller Welten. So ist es schon stimmig, wenn Regisseur Jürgen R. Weber die Geschichte mit ihrem leicht surrealen Happy End, halb Zauberei, halb Illusion, überwiegend im Zirkus spielen lässt. Der kann auch dann, irritierend genug, als Circus Hitler auf Europatournee sein.

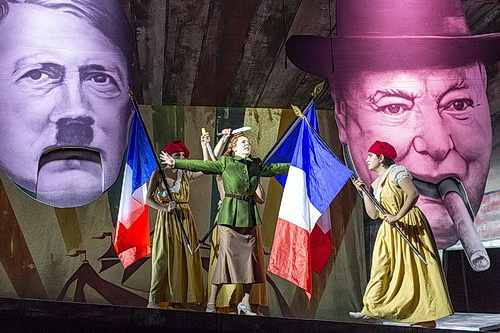

Hank Irwin Kittel hat hierfür einen Raum der drei Ebenen geschaffen. Vor dem Zirkusvorhang einen Steg, an dessen Ende das Grab eines unbekannten Soldaten zu sehen ist. Dann die Arena, in der die Protagonisten spielen. Hier erinnern plakative Requisiten an die Erbfeinde von einst. Beethoven und Hitler stehen für das Erhabene und das Abgründige deutscher Kultur und Volksseele. Hitler und Churchill sind auch noch als Schießbudenfiguren präsent, jetzt mit Klappmaul, was passend an einen Hai erinnern mag. Dann die Hinterbühne, in der die Musiker des Beethoven-Orchesters Bonn (BOB) und teilweise der Chor agieren.

Als Guckkasten und Klammer zwischen den unterschiedlichen Ebenen dient ein Screen, der äußerlich den wuchtigen Bilderahmen bedeutender Gemälde im Museum nachgebildet ist. Anfänglich eröffnet er die Möglichkeit, in die Reihen des BOB zu spähen. Hauptsächlich ist er Projektionsfläche für die Videos, die Gretchen-Fan Weber wie einen Leitfaden durch die Geschichte der Schreckensjahrzehnte zusammengestellt hat. Diese Bilderwelt ist keineswegs nur martialisch. Am Ende symbolisieren Albrecht Dürers bekanntes Bild Der Feldhase und der gallische Hahn als Embleme die konfrontierten Nationen.

Foto © Thilo Beu

Mit Inszenierungen von Werken von Reznicek und Braunfels in Bonn hat der Regisseur Jürgen R. Weber seine Kompetenz für Opern des 20. Jahrhunderts hinlänglich unter Beweis gestellt. Auch seine Affinität zu Werken der Gegenwart. zuletzt mit Marx in London des Komponisten Jonathan Dove. Weber, ein Schüler des Regisseurs Götz Friedrich, durchzieht die werk- und zeitgetreu – auch in der Kostümierung – erzählte Handlung immer wieder mit Revue-, manchmal mit Slapstick-Elementen. Ein Konzept, das mit Liebermanns Vorstellung von einer Semiseria vorzüglich korrespondiert. So liegen die Ausweglosigkeit des Lebens unter einer Diktatur oder Besetzung nur wenige Schritte oder Musiktakte von der Heiterkeit entfernt, die am Ende obsiegt.

Dazu trägt ganz entscheidend die von Strobel ersonnene Figur des Monsieur Émile bei, der als rettender Engel das Geschehen kommentiert und eingreift, wenn den Liebenden Gefahr droht. Der Bariton Joachim Goltz ist dieser geflügelte Schutzengel mit vehementer Spielfreude bis in die Spitzen seiner Flügel, die er gekonnt zu schlagen versteht. Wir alle sind Menschen. Und alle Menschen sind gleich, lautet seine Botschaft, die ihn am Ende zum Friedensengel macht.

Liebermann ist als Komponist und später als Intendant ein erklärter Verfechter sowie Förderer der Zwölf-Ton-Musik. Aus heutiger Sicht mehr als verständlich. Ist doch die traditionelle, auch zum Teil die klassische Musik in den deutschsprachigen Ländern nach dem Zusammenbruch der Weimarer Republik durch staatlichen Missbrauch vergiftet. Gemessen daran ist die Partitur von Leonore 40/45 eine gelinde Überraschung. Ungeachtet aller seriellen Zwänge ist sie sinnlich, voller Melodik, gut verständlich und offen für alle traditionellen Formspielarten der Oper, von der Arie über das Duett bis hin zu den Chorpassagen. Mit Zitaten aus – natürlich – Fidelio sowie von Leoncavallo und Wagner stellt Liebermann seine Wertschätzung für die Werke des 19. Jahrhunderts unter Beweis. Das BOB mit Daniel Johannes Mayr am Pult zeigt mit einer packenden Leistung seine Qualität in diesem nicht alltäglichen Fach.

Als Liebespaar bestechen die Sopranistin Barbara Senator als Yvette und der Tenor Santiago Sánchez als Albert. Senator, als Gast eben noch Bonns Arabella in der gleichnamigen Oper von Richard Strauss, beeindruckt mit lyrischer Beseeltheit und unerschöpflicher stimmlicher Intensität. Sánchez, seit wenigen Monaten Bonner Ensemblemitglied, verfügt über eine anheimelnde, silbrige Stimme, die ihn zum Spinto-Fach führen könnte. In der Doppelrolle der Germaine, Yvettes Mutter, und der weißhaarigen Melomanin ist Susanne Blattert eine Stütze der Aufführung. Das gilt auch für Pavel Kudinov als Hermann, Alberts Vater, und Martin Tzonev als Instrumentenbauer Lejeune. Die Akteure in den zahlreichen weiteren Rollen wie der Chor des Theater Bonn, einstudiert von Marco Medved, komplettieren den vorzüglichen Gesamteindruck.

Das sieht auch das Publikum so. Der häufig von Bravo-Rufen durchzogene anhaltende, für Bonner Verhältnisse außergewöhnliche Jubel zeigt eine besondere Sensibilität der Besucher für ein Werk, dessen Rezeption ganz offensichtlich unter Wert verlaufen ist. Eine Mischung aus Respekt und – ja – Schuldgefühlen, als wolle man ihm Gerechtigkeit im Nachhinein zuteilwerden lassen. Alle Vorstellungen von Leonore 40/45 sind in ein Rahmenprogramm eingebunden. Einziger Haken: In dieser Spielzeit sind nur noch drei Termine angesetzt.

Ralf Siepmann