O-Ton

Kulturmagazin mit Charakter

Kopfbild

Suchleiste

Aktuelle Aufführungen

Besprechung

Willkommen in der Düsternis

DER GARTEN

(Eugène Ysaÿe, Zygmunt Krauze, Eres Holz)

Besuch am

5. Oktober 2025

(Einmalige Aufführung)

Seit 1902 gibt es das Gebäude, das als Festsaal der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt im Düsseldorfer Stadtteil Grafenberg errichtet wurde und seit Beginn des 21. Jahrhunderts Templum heißt. Die neuen Eigentümer wollen das Templum mit wunderbarem Gründerzeit-Interieur und modernster Technik gern als Spielort der Kultur entwickeln. Um den Anspruch zu untermauern, wurde das Templum vorübergehend in Dä Düsseldorfer Salon umbenannt. So schnell schießen die Preußen bekanntlich nicht, und Veränderungen solcher Art erfreuen sich in der Landeshauptstadt auch keiner großen Beliebtheit, also heißt Templum wieder so, wie es die Düsseldorfer kennen. Dä Düsseldorfer Salon ist allerdings geblieben. Denn so soll die Bar heißen, die die etwas provisorisch wirkende Getränkeausgabe gerade ganz neu ersetzt hat. Entstanden ist da ein Raum mit einer professionellen Theke, gemütlichen Sitzgelegenheiten, die in der Pause einladen, im reich bebilderten Raum zu verweilen. Der ganz große Ansturm beispielsweise der so genannten Freien Szene auf das Templum ist bislang ausgeblieben, zumal mit dem privaten Betreiber, der keine Unterstützung der öffentlichen Hand erfährt, Finanzierungsmodelle ausgehandelt werden müssen, die für beide Seiten auskömmlich sind. Der Vorteil für diejenigen, die das Risiko eingehen: Veranstaltungen im Templum genießen vorerst noch eine gewisse Exklusivität.

Die will sich auch die Künstlerinitiative Dafne zunutze machen und hat den Ort deshalb für die Uraufführung ihres neuesten Stückes ausgewählt. Schließlich gilt es, dem großen Aufwand, der für die Entstehung des Stückes betrieben wurde, gerecht zu werden. Dabei kann sie sich der gemeinsamen Arbeit mit dem freundschaftlich verbundenen E-Mex-Ensemble aus Essen versichern. Bevor es jedoch dazu kommt, findet ein Lyrik-Salon statt. Und wer sich nun auf einen heiter-besinnlichen Gedichte-Sonntagnachmittag eingestellt hat, wird, wenn nicht erschrecken, so sich doch wundern ob der ausgewählten Dichter, aus deren Werken die Schauspielerin und Sprecherin Frauke Poolman und Schauspieler Bruno Winzen vortragen. Selma Merbaum wurde 1924 in der Ukraine geboren und starb 1942 am Fleckfieber in Rumänien im Zwangsarbeiterlager Michailowka. Die impressionistische Liebes- und Naturlyrik der rumänischen, deutschsprachigen Jüdin zählt in ihrer Melancholie mittlerweile zur Weltliteratur. Recha Freier wurde 1892 im ostfriesischen Norden geboren und starb 1984 in Jerusalem. Das größte Verdienst ist die Gründung der Kinder- und Jugend-Alija, einer Organisation, die tausenden von jüdischen Kindern und Jugendlichen durch Hilfe bei der Emigration aus dem Deutschen Reich während des Nationalsozialismus das Leben rettete. Von ihr sind die beiden Gedichtbände Auf der Treppe und Fensterläden bekannt. Jean Cayrol, 1911 in Bordeaux geboren und 2005 dort verstorben, war ein französischer Schriftsteller, der als Mitglied der Résistance in ein deutsches Konzentrationslager deportiert wurde. Seine Lyrik und Prosa wurden mehrfach ausgezeichnet. Miron Białoszewski schließlich, 1922 in Warschau geboren und 1983 dort verstorben, war ein polnischer Dichter, Dramaturg, Regisseur und Theaterschauspieler. Er gilt als Klassiker der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Białoszewski nahm am Warschauer Aufstand 1944 teil und wurde nach seiner Niederschlagung deportiert. Vier Dichter, deren Gedichte in fünf Sprachen vorgestellt werden, begleitet von Eugéne Ysaÿes Violinsonate opus 27 Nummer 4, deren drei Sätze Kalina Kolarova einzeln in den Vortrag einfließen lässt.

Foto © Michael Zerban

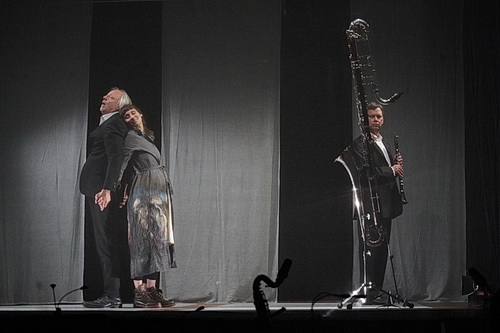

Nach gehörigem Applaus für die drei Künstler ist eine dreiviertelstündige Pause angesetzt. Zeit, den Saal mit seinen prächtigen Jugendstil-Leuchten zu bewundern, aber auch zu staunen, mit welchem Aufwand die Ensembles hier auftreten. Ein eindrucksvoll umfangreiches Schlagwerk nimmt die rechte Ecke vor der Bühne ein. Links ist ein Flügel aufgestellt. Dazwischen sind die Stühle der Musiker im Halbkreis aufgebaut. Die Technik bietet Lautsprecher auf, taucht den Saal in ein wunderbares Licht. Nur mit der Heizung hapert es. Bis zum Ende der Aufführung werden die Besucher vollständig durchgefroren sein, von den Musikern ganz zu schweigen. Noch liegt die Bühne im Dunkel, die mit einem Gaze-Vorhang verhängt ist. Schemenhaft ist eine Kontrabass-Klarinette zu erkennen.

Der Garten – Ein künstlerischer Zwischenruf für Schauspielerin, Sänger, Klarinettisten und Ensemble ist eine dreiteilige Aufführung. Für den ersten und dritten Teil hat das E-Mex-Ensemble die Komponisten Zygmunt Krauze und Eres Holz beauftragt. Beide Werke sind in gleicher Besetzung am Vorabend im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks in Köln uraufgeführt worden. Die Besonderheit der Besetzung: Das E-Mex-Ensemble hat fünf Musiker des Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensembles aus Krakau eingeladen. Und die Musiker der Zeitgenössischen Musikgenossenschaft freuen sich sichtlich, dabei zu sein: Flötistin Malgorzata Mikulska, Klarinettist Tomasz Sowa, Saxofonist Krzsysztof Guńka, Bratschistin Paulina Woś und der Cellist Jakub Gucik wissen ja bereits, was auf sie zukommt und scheinen förmlich dafür zu brennen. Nicht viel anders geht es Geigerin Kalina Kolarova, dem Pianisten Martin von der Heydt und dem Schlagzeuger Michael Pattmann vom E-Mex-Ensemble. Die musikalische Leitung des Abends liegt in den bewährten Händen von Christoph Maria Wagner.

Foto © Michael Zerban

Das Stück Listen and Think von Zygmunt Krauze, das den ersten Teil ausmacht, will das Wort ins Zentrum rücken. Dementsprechend bleibt das Instrumentalensemble im Hintergrund. Mit Bariton Renatus Mészár ist dabei die ideale Besetzung gefunden, wird Krauze sich hinterher begeistern. „Es ist ein Stück über das Töten in den zahlreichen Kriegen, die nach 1945, nach dem schrecklichsten aller Kriege, ausbrachen“, sagt Krauze. Mészár findet die richtige Balance zwischen Anklage und Verzweiflung.

Mit Der Garten will Georg Beck, zuständig für Dramaturgie und Theatertext, sein Entsetzen über den Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel, verarbeiten, das ihn über Monate in eine Schockstarre, in tiefe Sprachlosigkeit stürzte, wie er berichtet. Violetta von der Heydt übernimmt Regie, Bühnenbild und Kostüm des Drei-Personen-Stücks. Daniel Swoboda spielt mit der besonderen Lichtwirkung auf den Gaze-Vorhängen, mit der er einzelne Bühnenteile transparent, vordergründig hell oder schwarz erscheinen lassen kann. Schauspielerin Anna Magdalena Beetz liegt auf der Bühne, entwickelt ihren Tanz. Ihr Kostüm möchte man, nachdem sie über ein weißes „Kleid“ einen dunklen Mantel gestreift hat, am ehesten mit „in Sack und Asche gehen“ beschreiben. Die Texte sind im Saal nur fetzenhaft verständlich, so dass die Metaphern, die Beck findet, ihre Wirkung kaum entfalten können. Mészár tritt hinzu, ergänzt in rezitativischem Gesang, findet Dialog in gemeinsamem Tanz. Klarinettist Joachim Striepens komplettiert die halbstündige, (alp-)traumhafte Sequenz.

Der Begriff des Waisen steht bei Holz für Verlassenheit, Verlust und Trauer. Und er zieht dabei Parallelen zu Flüchtlingen, zu Migranten. Im Garten sieht er einen Raum für Heilung, Reflexion und Neubeginn. So steht der Titel seines Werks Waisengarten für die Widersprüchlichkeit seiner Musik, die den Musikern höchste Konzentration abverlangt, weil hier niemand zusammen zu spielen scheint, jeder seiner eigenen Verzweiflung Ausdruck verleiht. Auch die Hörer werden in der Kakofonie ordentlich gefordert. „Das Stück thematisiert die Spannung zwischen Erinnerung und Gegenwart, indem es die Dramaturgie eines Kampfes gegen den Verfall hörbar macht“, erzählt Holz. Ein hoffnungsvolles Werk also? Dann könnte man es als Parforce-Ritt gegen die Düsternis begreifen, die sich in den Saal, in die Seelen geschlichen hat.

An dem Abend kann man noch lange in dem aufwändig gedruckten Programmheft blättern, um sich in Gedanken über Verfolgung, Krieg, Tod zu verlieren. Aber auch, um überall einen Keim der Hoffnung zu finden.

Michael S. Zerban